世界自然遺産の森と海、

村の奥深くで

BLUE ZONEの真髄に触れる

3日間のツアーをご用意しました。

村の奥深くで

BLUE ZONEの真髄に触れる

3日間のツアーをご用意しました。

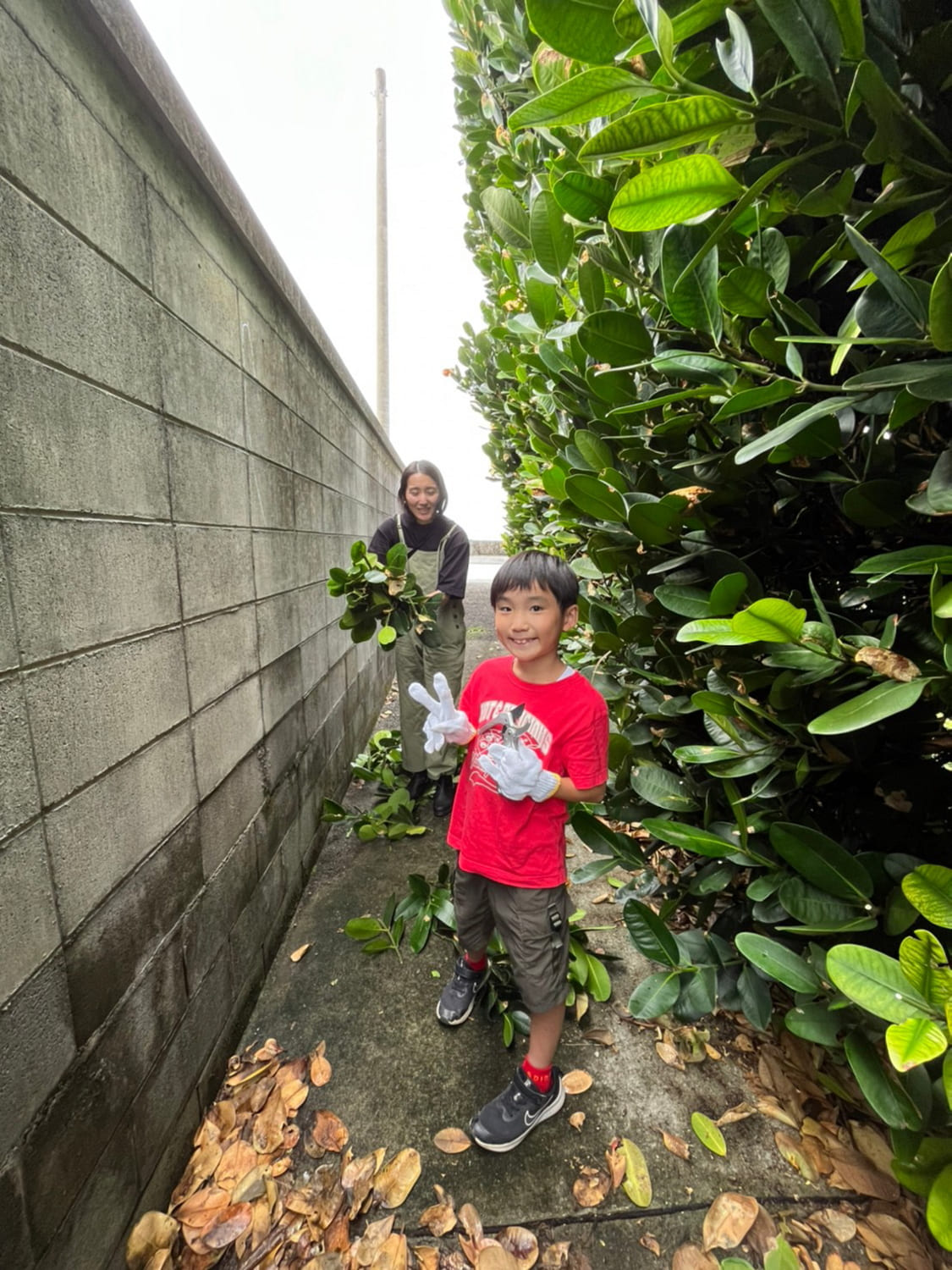

この地に暮らす人々の、

「人間どうしのつながり」「土地とのつながり」

「自分自身とのつながり」「大きな存在とのつながり」の豊かさが紡ぎ出す4つのコンセプト

「Moai」「Nuchigusui -Medical Food-」「Ikigai」「Ugan」を、集落への滞在を通して

聞き、味わい、感じていただける旅です。

「人間どうしのつながり」「土地とのつながり」

「自分自身とのつながり」「大きな存在とのつながり」の豊かさが紡ぎ出す4つのコンセプト

「Moai」「Nuchigusui -Medical Food-」「Ikigai」「Ugan」を、集落への滞在を通して

聞き、味わい、感じていただける旅です。

BLUE ZONEとは

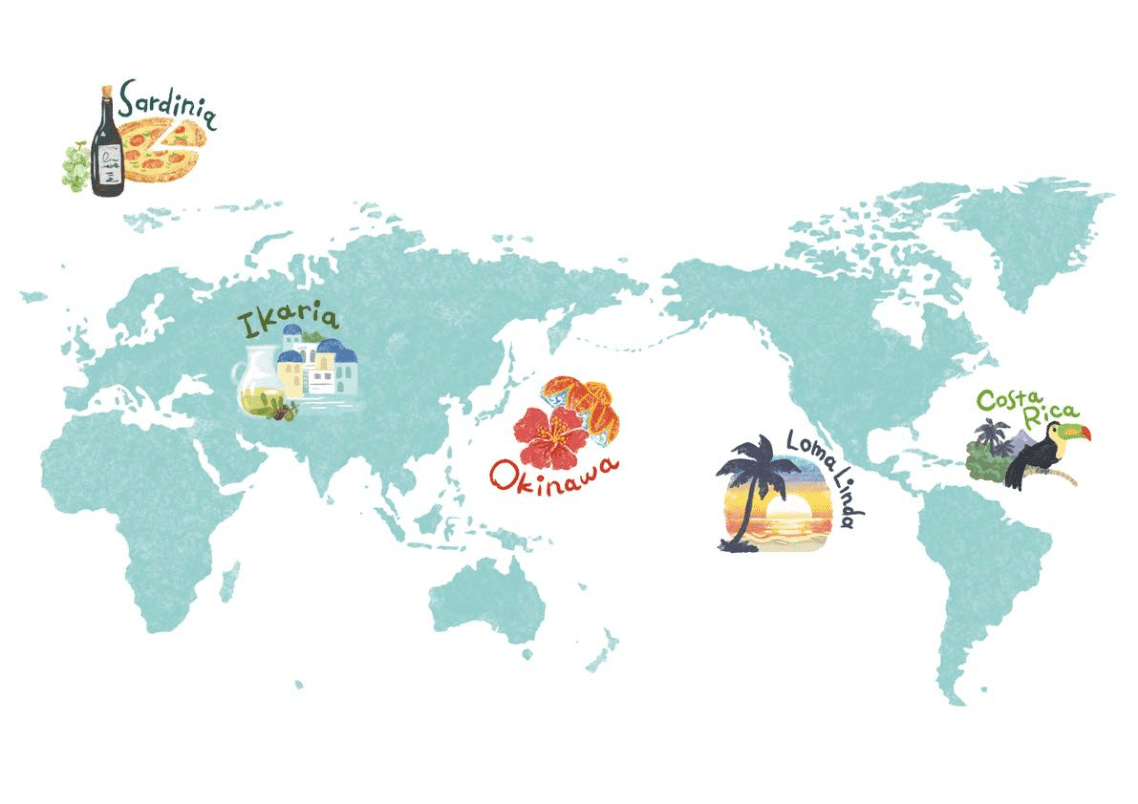

沖縄は世界5大長寿地域”ブルーゾーン”のひとつです。

BLUE ZONEとは

BLUE ZONEとは、人口統計学的に確立された、長寿者が多く暮らす場所の国際的呼称です。

全米ベストセラーになった書籍「the BLUE ZONES」で紹介されているBLUE ZONEは世界全体で5地域。この一角をなすのが、沖縄です。

沖縄をはじめとするBLUE ZONEが、百歳を越えて生きる百歳人-センティナリアン- を数多く生み出してきた背景には、「食生活・食文化」「身体活動・運動」「社会関係/精神的資本」があります。

沖縄の「食生活・食文化」においては、食べ物を命薬(ヌチグスイ)と呼び習わし、食べ物で体を良くする思想が受け継がれています。農産物は海洋性気候の雨風に晒され、琉球石灰岩の土壌で育つことからミネラルを豊富に含み、強い日差しに負けない高い抗酸化作用を持ちます。また、人びとは豆腐や豚肉をよく食べ、高齢になっても良質なタンパク質を摂取しています。さらには、海に囲まれた島ならではの海藻や魚介も頻繁に食卓に上ります。こうした多種多様な食材を命薬と呼び、さまざまな調理方法を駆使してバランスよく食べる食習慣が根付いているのです。

また、沖縄の「社会関係/精神的資本」は、さまざまな形でお互いに助けあう「模合文化」や、朝晩の先祖への祈り。四季折々の神行事で、集落ごとに一丸となって周囲の海や山の自然神に感謝と祈願を捧げる信仰心に支えられています。

「身体活動・運動」においては、長寿者が日毎に集まっておしゃべりや歌、踊りに勤しんだり、集落の中を歩いて移動し協同売店と呼ばれるコミュニティストアに日用品の買い物に出かける習慣があります。

百歳人の日々の暮らしをかたちづくるさまざまな選択は、地域で長い時間をかけて受け継がれてきた個人の思想や習慣、信仰心に加え、こうしたライフスタイルを全うできる環境にも支えられています。歩いて60年来の友達に会いに行くことができ、昔からのつながりや絆を育む行事が残る小さな集落という環境だからこそ、百歳人が数多く健やかに生き残っているのです。那覇空港のある沖縄本島でこうした集落が今なお残っているのは、やんばると呼ばれる北部地域です。

2020年のデータによると、沖縄県の「75歳以上の高齢者の平均余命」は女性が全国47都道府県中1位、男性は2位、男女平均が1位です。ところが、かつて男女ともに1位だった「平均寿命」では、2020年に男性が43位、女性が16位に転落しており、このことから「沖縄はもう長寿県ではない」と見る向きもあります。ですが、これらのデータから、戦後の米軍統治下に急激に流入した米国型食習慣や自動車移動の浸透が平均寿命を引き下げたことが明らかになった今こそ、長い平均余命を持つ高齢者のライフスタイルから学べることは多いと私たちは考えています。

全米ベストセラーになった書籍「the BLUE ZONES」で紹介されているBLUE ZONEは世界全体で5地域。この一角をなすのが、沖縄です。

沖縄をはじめとするBLUE ZONEが、百歳を越えて生きる百歳人-センティナリアン- を数多く生み出してきた背景には、「食生活・食文化」「身体活動・運動」「社会関係/精神的資本」があります。

沖縄の「食生活・食文化」においては、食べ物を命薬(ヌチグスイ)と呼び習わし、食べ物で体を良くする思想が受け継がれています。農産物は海洋性気候の雨風に晒され、琉球石灰岩の土壌で育つことからミネラルを豊富に含み、強い日差しに負けない高い抗酸化作用を持ちます。また、人びとは豆腐や豚肉をよく食べ、高齢になっても良質なタンパク質を摂取しています。さらには、海に囲まれた島ならではの海藻や魚介も頻繁に食卓に上ります。こうした多種多様な食材を命薬と呼び、さまざまな調理方法を駆使してバランスよく食べる食習慣が根付いているのです。

また、沖縄の「社会関係/精神的資本」は、さまざまな形でお互いに助けあう「模合文化」や、朝晩の先祖への祈り。四季折々の神行事で、集落ごとに一丸となって周囲の海や山の自然神に感謝と祈願を捧げる信仰心に支えられています。

「身体活動・運動」においては、長寿者が日毎に集まっておしゃべりや歌、踊りに勤しんだり、集落の中を歩いて移動し協同売店と呼ばれるコミュニティストアに日用品の買い物に出かける習慣があります。

百歳人の日々の暮らしをかたちづくるさまざまな選択は、地域で長い時間をかけて受け継がれてきた個人の思想や習慣、信仰心に加え、こうしたライフスタイルを全うできる環境にも支えられています。歩いて60年来の友達に会いに行くことができ、昔からのつながりや絆を育む行事が残る小さな集落という環境だからこそ、百歳人が数多く健やかに生き残っているのです。那覇空港のある沖縄本島でこうした集落が今なお残っているのは、やんばると呼ばれる北部地域です。

「沖縄は長寿県」は本当?

2020年のデータによると、沖縄県の「75歳以上の高齢者の平均余命」は女性が全国47都道府県中1位、男性は2位、男女平均が1位です。ところが、かつて男女ともに1位だった「平均寿命」では、2020年に男性が43位、女性が16位に転落しており、このことから「沖縄はもう長寿県ではない」と見る向きもあります。ですが、これらのデータから、戦後の米軍統治下に急激に流入した米国型食習慣や自動車移動の浸透が平均寿命を引き下げたことが明らかになった今こそ、長い平均余命を持つ高齢者のライフスタイルから学べることは多いと私たちは考えています。